#13 Silvia, narratrice scientifica sempre in cerca di nuovi linguaggi

Precisione, impegno, concretezza, ma anche fortuna e relazioni di valore: questi, secondo Silvia Bencivelli, gli ingredienti che hanno fatto la differenza nel suo percorso.

Silvia Bencivelli è giornalista scientifica, scrittrice, autrice e conduttrice radiotelevisiva. Collabora con Rai Radio3 e Rai Cultura e ha lavorato con Rai3; scrive per giornali e riviste (il Venerdì e D di Repubblica, Le Scienze…) e fa podcast. Tra i suoi ultimi libri, "Eroica, folle e visionaria - Storie di medicina spericolata" (Bollati Boringhieri, 2023) (vincitore Premio Nazionale Divulgazione Scientifica - Giancarlo Dosi 2024, finalista Premio Galileo 2024, finalista Premio Cosmos 2024), “Il mistero del gatto Asclepio” (Salani, 2024), e “Tre colpi di genio e una pessima idea – Ascesa e caduta di uno scienziato squinternato” (Bollati Boringhieri, 2025).

Su Substack cura la newsletter I libri degli altri.

A quando risalgono i primi “indizi” del fatto che saresti diventata una comunicatrice della scienza?

È iniziato tutto dall’esame d'ingresso al master della SISSA, direi. Non tanto al master in sé, ma proprio durante l’esame di ingresso. Considera che io venivo da un contesto in cui tutti erano medici o scienziati e nessuno faceva comunicazione, o cose fantasiose di questo tipo. E anch'io ero destinata a un percorso da medico o da scienziata. Ho studiato medicina, ma non l'ho scelto liberamente: sono stati i miei a pormi poche alternative e a indirizzarmi, senza darmi molto ascolto, verso il corso di laurea. Poi però ho scoperto che mi stavo divertendo, mi piaceva. Non tanto la medicina quanto il suo studio. E poi mi piacevano i miei compagni di corso, molti dei miei professori, l'organizzazione, piuttosto rigida, del corso di studi. Ho fatto l'ordinamento con cinquantasette esami, quindi per cinquantasette volte mi sono seduta davanti a un professore, e credo di aver imparato così a parlare in pubblico, a vendere anche quel poco che avevo studiato, a collegare cose, a conoscere l'interlocutore. Sicuramente mi sono fatta un po' adulta. Poi ho studiato cose molto belle. Anche se non volevo fare il medico, non potevo negarlo: ci sono stati esami che mi hanno appassionato.

Visto che studiare medicina non era stata una scelta libera, come immaginavi il tuo futuro professionale durante l’università?

Ai tempi avevo ipotizzato diverse possibilità. Avevo anche pensato vagamente di fare la clinica. C’erano due o tre cliniche che mi erano piaciute, soprattutto due o tre docenti che mi avevano un po' illuminata. Infettivologia, pediatria, oncologia, ginecologia… alla fine ho fatto la tesi in anatomia patologica, in ricerca sul cancro, perché poi, come tutti i giovani, mi immaginavo di riuscire a sconfiggerlo.

La laurea l’ho presa prestissimo, ho chiuso il corso di studi in maniera rapida ed eccellente, però poi, dopo sei mesi, c’erano i concorsi per la specializzazione e dovevo prendere una decisione. Nello stesso tempo c’era l’idea di fare politica della salute (anche perché ero una ragazza di sinistra!). «La medicina è potere», come dice Starobinski. E l’idea di esercitare questo potere per i poveri della Terra mi piaceva.

Così ho fatto un anno di specializzazione in igiene e medicina preventiva a Pisa, ma di fatto mi facevano andare a controllare le acque dai rubinetti degli ospedali, e basta. Non c’era niente di quello slancio che avevo cercato io. Pochissimo studio dell’epidemiologia, pochissima filosofia della salute. Insomma, le cose che cercavo non le ho trovate.

Devo dire che era anche un periodo storico piuttosto calmo: nel 2002 le pandemie erano lontane. Non ce ne rendevamo conto, ma eravamo un continente in pace, benestante e con grande ottimismo. Quindi ecco, fare sanità pubblica in quel momento voleva dire annoiarsi un po’.

Come sei arrivata al Master in Comunicazione della Scienza?

Dopo la laurea il mio allora fidanzato, che era fisico e che poi è diventato una figura importante della scienza italiana, mi disse: “Ma perché non provi a fare il test d'ammissione alla SISSA?”. Ad avere questa intuizione è stato lui, aveva capito cose che io non avevo capito.

All’epoca al master della SISSA si vedevano quasi solo fisici e biologi; ogni tanto arrivava qualche matematico, qualche umanista. Difficile trovare medici.

Ai miei tempi, il master durava due anni ma non era a tempo pieno. Il primo anno si frequentava per una decina di giorni al mese, quindi la maggior parte di noi tornava a casa nelle tre settimane di pausa e aveva altri lavori: non c’era nessuno che facesse solo il master. Io nel frattempo ero entrata alla specializzazione, quindi per un anno ho fatto igiene a Pisa e il master a Trieste, mi sono sbattuta moltissimo. La borsa di studio da specializzanda però mi ha permesso di iscrivermi al master. Non mi sarebbe stato possibile altrimenti: i miei genitori, come non mi avevano pagato la facoltà di storia o di lingue a diciannove anni, così non mi avrebbero certo incoraggiato a buttare all’aria una laurea in medicina.

Raccontami l’esperienza del master: com’è stato?

Aspetta, non ti ho ancora raccontato l'esame di ammissione! Perché è stato quello il momento davvero cruciale di tutta la storia. Eravamo tanti, un centinaio allo scritto, e di questo centinaio ne ammettevano all’orale una trentina. Quell’anno i posti erano 15, poi aumentati a 17.

Mi sono presentata al concorso sperandoci poco. Ho fatto lo scritto ma era una vita che non scrivevo. E invece feci un buon tema, quindi passai all’orale. Diciamo che se i promossi allo scritto erano 30, io ero diciottesima, quindi mi giocavo l’ingresso, ecco. Durante l’esame orale, inizialmente risposi in maniera piuttosto ordinaria alle domande. Niente di speciale, finché non fu il momento della domanda di Romeo Bassoli, che, vedendo che sono pisana, mi chiese di commentare una scritta sui muri della Scuola Normale Superiore. Diceva: "Livornesi Aploidi". Geniale, no? Infatti noi pisani la conoscevamo bene. Ma io risposi, senza far passare un secondo di silenzio, che ne era appena comparsa una altrettanto interessante sotto il profilo della comunicazione della scienza, anzi della tecnologia. Diceva: "Wojtyla è un ologramma"! Tutta la commissione è scoppiata a ridere e il resto dell'orale è stato affidato a Romeo. Da subito, tra me e lui, c'era stata una grande sintonia. Ed è stata la mia fortuna: avevo trovato un maestro.

Fabio Pagan poi mi ha raccontato che quando sono uscita da lì Bassoli ha detto: “per me questa è prima in graduatoria, e lo stage lo fa con me”. In realtà fui ammessa come seconda, non come prima, perché non avevo uno scritto eccellente. Ma poi, in effetti, lo stage l’ho fatto con lui. Ed è stato da morire dal ridere.

Mi sembra di capire che Romeo Bassoli sia stata una figura fondamentale per te.

È stata la persona che mi ha preso e mi ha allevato, quel tipo di figura che non avevo incontrato nei sei anni di medicina. Da lui ho imparato tutto il mestiere. Già dopo un paio di mesi del master mi aveva fatto scrivere su L’Unità. Durante lo stage, con lui ho scritto tantissimo. Soprattutto come quotidianista, che è un lavoro complesso.

Però era veramente divertente lavorare con lui.

Ci spaccavamo dalle risate, era un ambiente sereno e produttivo. Io nel frattempo scrivevo per le pagine culturali dei giornali nazionali: una bella soddisfazione per una che alle superiori prendeva sei e mezzo in italiano (ma il voto più alto che dava la Prof era sette…).

Romeo aveva una grande fiducia in me. Per dire, io e lui ci eravamo inventati il "metodo del capo stronzo". O meglio, ero stata io, che una volta dovevo fare un'intervista ma l'intervistato mi faceva storie. Così lo avevo implorato dicendogli: "per favore, ho un capo terribile... se non consegno entro un'ora mi licenzia!". In realtà Romeo era la persona più buona del mondo, e mi ero sentita molto colpevole per quella mia frase. Così il giorno dopo andai a confessargliela. Lui si fece una risata, e mi autorizzò a utilizzarla ogni volta che mi serviva. Anzi, ogni tanto, mentre scrivevo, veniva alla mia scrivania e mi diceva: "Tutto bene? Semmai, alle brutte, chiama l'ufficio stampa X e digli che sei nella merda totale, che il capo stronzo ti licenzia!".

Solo con Romeo una cosa del genere.

Dopo queste prime esperienze che cosa è successo?

Nel frattempo ho cominciato a mettere in cantiere il mio primo libro (Perché ci piace la musica, ndr) che è uscito nel 2007. Diciamo che tra il 2003 e il 2004 sono andata a lavorare a Zadig, poi dal 2005 ho iniziato a collaborare con Radio 3, e infine è arrivato il libro. Ho avuto questa fortuna, questo incastro felice: Radio 3 aveva bisogno di un redattore, inizialmente per coprire qualche buco. Poi, come spesso succede, se te la cavi rimani.

Alla fine dello stage a Zadig, ricordo che un collega famoso per essere un po’ rude, di dieci anni più grande di me, sempre con la sigaretta in mano e l’accento romanesco, mi fermò sulla soglia della porta, mi mise una mano sulla spalla e mi disse: “Sei brava. Se vuoi fare questo mestiere, sei proprio brava. Spacchi”. Uno con cui tra l’altro ogni tanto litigavo pure. È stato tenero, a suo modo. E mi ha confermato che, forse sì, potevo farlo davvero questo mestiere.

Che effetto ha avuto questa consapevolezza?

Ero soprattutto stupita, perché a casa mia sembrava che il mio destino fosse aprire un ambulatorio e curare tiroidi.

Quando ho dovuto dire ai miei genitori che mollavo la specializzazione e mi trasferivo a Roma, perché Romeo mi aveva detto: “Vieni a lavorare qui”, ricordo di aver fatto una cosa che a ripensarci oggi mi fa quasi tenerezza: l’ho detto prima a mia madre, invece che a entrambi i miei genitori insieme. Però alla fine l’hanno presa bene, anche se mio padre è stato a lungo un po’ spaventato. È molto ansioso e ancora adesso, quando ci sono momenti di stallo nel mio lavoro, si preoccupa (del resto mi preoccupo anch’io!).

Ed effettivamente dei momenti difficili ci sono stati. Questo inverno ho avuto una lunga broncopolmonite che si è complicata e davvero non riuscivo quasi a lavorare. Oppure durante il lockdown: la mia bambina aveva solo sei mesi ed ero sola con lei.

Il momento peggiore però è stato il trasloco, con una bambina di tre anni, la casa che non c’era, tutte le mie cose ammassate in un’unica stanza, e io che dovevo dormire da amici… un vero massacro. Poi con una bambina tutti i tuoi tempi devono essere rivisti; la babysitter e il parchetto aiutano, ma ci sono sempre imprevisti.

Però alla fine sono sempre riuscita a mantenere una continuità lavorativa.

Ci sono stati anche altri ostacoli lungo il percorso?

Guarda, per i primi quindici anni non credo di aver incontrato veri e propri ostacoli. Sono stata fortunata, lo riconosco adesso. Ho avuto semmai qualche difficoltà quando ho iniziato a lavorare in tv, perché in quegli ambienti bisogna essere molto determinati, a volte persino un po’ cattivi, o scendere a patti con la propria coscienza. Io non sono mai stata capace di farlo nei momenti giusti, così ho fallito molte strade che avrei potuto percorrere se fossi stata più astuta, più battagliera. E poi forse non ho saputo affidarmi ai bravi professionisti che ho incontrato e a cui forse non ho saputo parlare nel modo giusto.

In quei casi mi sono sentita molto sola. Cioè: io lavoro quasi sempre da sola, però ho bisogno di rapporti franchi. E in tv non sempre li ho incontrati. Poi per fortuna sono approdata a Rai Scuola (che di fatto è la costola scientifica di Rai Cultura), dove invece l’ambiente era diverso, più sereno.

In più, in ambienti televisivi così competitivi, soprattutto da donna giovane, ho dovuto affrontare anche pregiudizi: a volte serpeggia l'idea che una ragazza sia finita in tv (lavoro molto ambito!) per chissà quali contatti o favori. Mentre io non ho mai avuto rapporti sentimentali sul lavoro, è sempre stata una regola per me. Le avance maschili in ambito professionale mi hanno sempre messo a disagio e a volte mi hanno quasi terrorizzata (a ripensarci, lasciarsi terrorizzare era forse troppo. Però a stabilire questo punto fermo ho fatto bene, non lo rimpiango).

Per questo probabilmente a volte sono stata vista come "la stronza" del gruppo, quella che sta sulle sue, precisa, puntuale, che consegna in anticipo, lavora sodo e non perde tempo, e soprattutto parla poco dei fatti suoi. È un tratto che ho affinato anche studiando medicina: sono molto disciplinata e precisa, e chi lavora con me o si trova molto bene proprio per questo o (ma direi che è più raro, per fortuna) soffre un po'. Io però non saprei lavorare in nessun altro modo.

E invece, passando dagli ostacoli alle risorse: che cosa ti ha aiutato nel tuo percorso professionale?

Ho avuto la fortuna enorme di incontrare alcune persone straordinarie. Soprattutto Romeo Bassoli, Pietro Greco e Rossella Panarese, che purtroppo non ci sono più e che sono stati punti di riferimento fondamentali. Persone con cui ho condiviso idee, visioni, passione per il racconto scientifico, e che mi hanno dato fiducia quando ancora ero all’inizio.

Poi, più avanti, ho incontrato Diego Garbati, a Rai Scuola. Anche con lui ho lavorato per quasi dieci anni. Avevamo un gruppo di lavoro affiatato, coeso, rispettoso, con cui si poteva davvero costruire qualcosa. Abbiamo fatto interi programmi in tre, con risorse ridottissime, roba che nemmeno la tv afghana. Io portavo i miei vestiti, l’autrice mi rifaceva il trucco, il regista guidava la macchina. E nessuno diceva mai “non è compito mio”. Nessuno ha mai fatto pesare nulla. Eravamo pochi, facevamo tutto, portavamo a casa il risultato. C’era un senso di responsabilità condivisa, una passione reale per quello che facevamo.

Comunque, in generale, ho avuto molti ottimi colleghi, sia in radio sia in tv, e anche nei giornali. Alcuni di loro sono diventati amici, altri magari no ma con loro continuo a lavorare bene e con serenità. Ed è anche questa un'enorme fortuna: trovare qualcuno con cui condividere tempo, idee e fatica, e anche qualche risata, è un grande aiuto nel lungo periodo.

Dalle tue parole si percepisce che ti senti una persona molto fortunata…

Io credo di avere un debito col mondo, perché sono nata in un ambiente colto, generoso, in una casa piena di libri. Vivevo in una piccola città universitaria, sono figlia di scienziati, ho frequentato ottime scuole pubbliche. Mi è andata di lusso, lo so bene.

Poi ho avuto anche la fortuna di essermi laureata nel 2002: erano anni felici. Non c'erano le guerre, c'era molta più ricchezza, c'era molta più gentilezza reciproca, più ottimismo. Erano gli anni di Prodi, poi è arrivato anche Obama, eravamo accoglienti e non lo sapevamo, eravamo ricchi e non lo sapevamo. E quando ho cominciato a lavorare esistevano ancora le edicole, i giornali di carta. La Rai era un posto che i collaboratori di primo pelo li pagava poco, ma non pochissimo, almeno dove mi sono trovata io. Rispetto a chi è nato dopo ho avuto la grande fortuna di vivere ancora in un mondo che assomigliava un po' a quello dei nostri genitori e in più non era dominato come oggi dall’arrivismo e dall’egoismo. Un mondo in cui eravamo anche capaci di aiutarci, di vivere insieme senza grosse tensioni. Ecco, questa secondo me è stata veramente una grande fortuna.

Rispetto alla tua professione, oggi come ti definiresti? Una comunicatrice della scienza?

È un casino questa domanda.

Io spesso mi definisco una giornalista culturale specializzata in scienza. I miei libri non sono libri di divulgazione in senso classico, non ti spiego che cos’è la cellula o cosa devi mangiare per dimagrire. Ti racconto storie. Ti racconto la filosofia di un pensiero che oggi produce la medicina come la vedi, che cosa c’è dietro. Quindi mi tocca anche dire “scrittrice”, altrimenti non vendo i libri. E poi “autrice e conduttrice radio-televisiva”, perché con queste cose ancora ci campo. Con le altre, diciamo, non ci vivi.

Poi, per brevità, metto “giornalista scientifica”. Alla fine mi adatto, è un mestiere vago. A seconda di chi me lo chiede, cambio un po’ definizione. Ogni tanto scrivono “divulgatrice” come affiliazione… va bene, pazienza, non ne faccio una guerra.

Che cos’è che non ti piace nella definizione “divulgatrice”?

Mi viene la noia solo a sentirla, quella parola. Mi ricorda Humphry Davy che fa le dimostrazioni alla Royal Society ai primi dell’Ottocento. Mi dà quell’idea lì, una roba vecchia, vecchia, vecchia.

Quella è stata a lungo la modalità classica per avvicinare la scienza: “tu non sai; io ti spiego”. Una lunghissima tradizione, dignitosissima, e non nego di essere anch'io utente di opere di divulgazione. Per me però, come lavoro, la divulgazione è una cosa noiosa. A me diverte di più inventare nuove modalità di comunicazione. Anche quando falliscono o non producono niente di duraturo. Per me è questo che fa un intellettuale, no? Inventa. Fa qualcosa di nuovo. Non fa i video con “Allora, di cosa volete che parli?”, “Mi sono arrivate tante domande…”. Che va benissimo, eh, c’è un grande bisogno anche di quello.

Ma non è il mio. Io i social li uso perché devo, per strategia, ahimè, e so di non essere brava. Quelli come Quantum Girl o Geopop invece sì che sono bravi nel loro genere, lo dimostrano i numeri. Non voglio diventare la pensionata brontolona che guarda male i giovani. Fanno cose che non mi piacciono, sì, ma funzionano.

Comunque, in questo mondo c'è spazio per tutti: per la divulgazione che cerca di far ridere, come per me che spesso non ci provo nemmeno. O anche sì, ma non come ti aspetti. Piuttosto, per me, e per come mi piace trasmettere il senso del mio lavoro agli studenti, direi che la cosa importante è che abbiamo coscienza del nostro posto nel mondo. Facciamo un lavoro anche importante: Pietro Greco ne parlava come di un mezzo di costruzione della cittadinanza scientifica. Se ne abbiamo consapevolezza è meglio. Poi, certo, tutti noi che comunichiamo la scienza dobbiamo ammettere che siamo qui soprattutto perché ci divertiamo. A me, per esempio, permette di non smettere mai di studiare. Di studiare storia, che era quello che volevo fare. E poi di trasformarla in linguaggi, che è quello che ho scoperto di voler fare. Con un’invenzione continua, che mi dà soddisfazione.

Hai appena usato il “noi”, parlando di chi fa comunicazione scientifica e della necessità di avere una coscienza. Secondo te in Italia quindi esiste un “noi”? C’è una comunità uniforme di comunicatori della scienza?

Guarda, è un tema molto discusso. So che ci sono colleghi che la pensano diversamente da me, ma per quanto mi riguarda, no, non esiste una vera comunità unitaria. E va bene così.

Questo è un mestiere senza barriere d’ingresso. Non è come fare il medico, che devi avere una laurea, un’abilitazione, l’iscrizione all’Ordine. Romeo Bassoli non era laureato. Rossella Panarese nemmeno. Ma hanno fatto grande radio, grande comunicazione: sono stati due maestri per tanti, non solo per me. Hanno creato intere scuole di comunicatori.

Ma poi c'è un sacco di altra gente. Per esempio c'è il classico fisico in pensione che scrive un libro dedicato alla nipotina a cui mostra le stelle. Ha un suo pubblico, ha un suo spazio, che male c’è? Oppure c’è il dottorando che fa i video sui social, magari riesce anche a guadagnarci qualcosa.

Ma c'è una differenza tra questo "sacco di altra gente" e tu e i tuoi colleghi cresciuti nelle scuole di Rossella e Romeo?

Ci sono persone che fanno comunicazione della scienza per hobby, e altre che lo fanno per mestiere. Per me e per i miei colleghi non è un hobby. Io scrivo di professione. Devo scrivere ogni giorno. Come una pianista che ogni giorno fa esercizi e arpeggi.

E anche quando leggo un libro lo faccio con l'occhio della professionista, non come, per dire, mia madre, che legge da lettrice, perché ha fatto il medico per tutta la vita (e forse a leggere si diverte di più!). È una scelta, la mia, però non è facile farlo capire. Io non farei mai la cardiologa nei ritagli di tempo: invece ci sono cardiologi che comunicano nei ritagli di tempo.

Ma c'è una differenza fondamentale tra me e quei cardiologi: se non sei un professionista, non hai bisogno di affrontare l’ostilità del pubblico, non ti giochi l’accesso a un’intervista, non devi rispondere a un ufficio stampa. Io sì. Fa parte del mio lavoro, anche se non mi piace litigare. Ma capita. E capita perché è un mestiere, non un passatempo.

Chi lo fa per hobby fa spesso cose inoffensive. Ti spiega che i grassi fanno male, che devi mettere la crema solare. E va bene. Ogni tanto ti becchi il no vax che sbrocca, ma poco male, puoi scegliere se rispondere o no. Io non posso sempre scegliere, ho dei vincoli.

E poi, diciamolo, non tutto è bello in questo lavoro. Ci sono anche cose che non ti piacciono, ma le fai, perché sei un professionista e perché col tuo lavoro ci devi mantenere una famiglia. Perché il mestiere è anche un continuo equilibrio tra i tuoi valori e ciò che ti chiede il contesto. Io, che ci campo, oggi posso dire qualche no, ma non è stato sempre così.

Un’ultima domanda: hai parlato di cardiologi che comunicano nei ritagli di tempo. Come vedi il rapporto tra comunicatori della scienza e comunità scientifica?

È un rapporto che può assumere aspetti anche molto diversi, quindi è difficile generalizzare. Proprio stamattina, devo dire che ho un po’ il dente avvelenato con la comunità scientifica… Mi è capitato di intervistare il solito scienziato a cui ho chiesto di convalidare i propri virgolettati ma si è messo a correggere la mia punteggiatura... Ecco, tra tutte le cose che si possono correggere, proprio la punteggiatura! O mi rigirano le frasi, o aggiungono diecimila nomi e qualifiche, e poi mettono certe parole in maiuscolo… e lì capisci che non è cattiveria, è ignoranza, nel senso che non conoscono il nostro mestiere, le sue regole, i suoi linguaggi: non sanno nemmeno che è un mestiere!

Ora, detto questo, secondo me il rapporto può anche essere un’alleanza proficua, ma bisogna chiarire un punto: quando io faccio la giornalista, faccio la giornalista. Non sono al servizio degli scienziati. Non sono il loro ufficio stampa. E questa cosa non è affatto scontata per loro. Il mio dovere è verso il pubblico.

Capisco che ognuno voglia fare al meglio il proprio mestiere, ma anche loro devono capire che ci sono grammatiche che non conoscono. Come io non faccio la cardiologa nel weekend, loro non devono riscrivere il copione di una trasmissione o permettersi di dire “questa cosa non si può spiegare”. Se non si può spiegare, cambio scienziato.

Secondo me è una questione di formazione. La maggior parte degli scienziati, anche giovani, non ha alcuna formazione sulla comunicazione. Non è colpa loro.

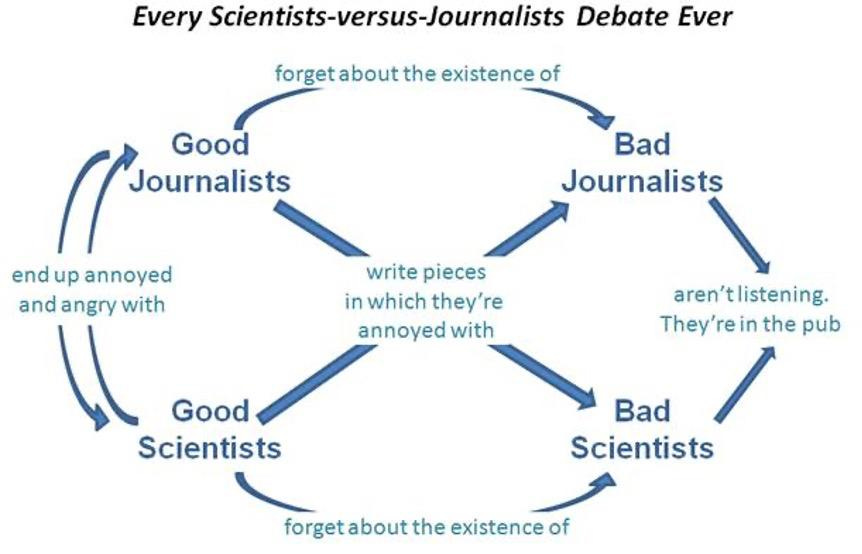

C’è una vecchia vignetta che uso spesso nei corsi, che dice tutto. Ci sono scienziati e giornalisti ed è perfetta perché fa capire che la brava gente e i cialtroni stanno da entrambe le parti.

Buoni giornalisti scrivono pezzi nei quali denunciano i cattivi scienziati. I bravi scienziati scrivono pezzi in cui se la prendono con i cattivi giornalisti. I buoni giornalisti e i bravi scienziati finiscono per litigare. I bravi giornalisti dimenticano l'esistenza dei cattivi giornalisti. I bravi scienziati dimenticano l'esistenza dei cattivi scienziati. E in tutta questa zuffa, cattivi scienziati e cattivi giornalisti non ascoltano e se ne vanno al pub.

Io penso di essere una brava giornalista, ogni tanto litigo con un bravo scienziato, poi alla fine getto le armi e dico “ma io lo so che sei un bravo scienziato. Ti manca solo un po' di attenzione, un po' di formazione”. E peraltro lo so che esistono anche miei colleghi che lavorano male, è inutile negarlo.

Insomma, se ciascuno fa il proprio mestiere con attenzione e competenza, i problemi si riducono. Ma serve anche la volontà di capirsi.

In tutto ciò manca una cosa fondamentale: Silvia è stata (e, sono sicuro, continua a essere) una formatrice eccellente! È grazie ai suoi insegnamenti e consigli che, da studente del master "SGP: la scienza nella pratica giornalistica" di Sapienza, ho imparato a muovere i primi passi nel mondo della comunicazione scientifica e, a dirla tutta, anche a fare tabelle excel incasellando tutti i miei lavori e tutti i pagatori (buoni e, soprattutto, cattivi!) 😂